Il est 14h, ma robe est mouillée par mon maillot de bain que je n’ai pas changé en remontant pour le déjeuner. Je vois le soleil se refléter sur la mer, sous le volet à moitié descendu de la baie vitrée. Il fait encore trop chaud pour redescendre à la plage et j’aurais bien fait une sieste mais je suis venue quand même la voir.

Nicole est assise dans son fauteuil, elle tourne le dos à la fenêtre, c’est pour ses yeux, elle voit mal maintenant et elle a même gardé ses lunettes de soleil. Elle porte une robe qui fait plus jeune qu’elle mais dont on ne devine plus la forme. Son appartement semble figé dans un temps ou le vert et le orange étaient à la mode. Il y a toujours quelque chose de désuet, de laissé pour compte, dans les appartements des personnes âgées. Comme si tous les objets qui ne servent plus à rien ni à personne s’étaient arrêtés eux aussi. Il y a bien quelque chose qui s’arrête dans la vieillesse.

Je sais d’ailleurs qu’elle va commencer par se plaindre de son âge : « J’ai 95 ans, c’est quelque chose”. Puis elle se plaindra des autres qui ne la comprennent plus, tous ces gens que je ne connais pas mais dont les prénoms me sont devenus familiers au fil des années.

Je connais aussi par cœur les mots qu’elle va utiliser. Les “à quoi bon”, les “je me demande bien ce que je fous encore là”, les “que veux tu ?”. Elle va faire le tour de ses morts et utiliser toutes ces expressions funèbres qui lui tirent pourtant ce sourire enfantin au coin des lèvres. Elle me regarde complice, je souris. Elle sait très bien que la mort n’est pas pour elle, pas tout de suite, mais il faut bien la flatter si elle veut qu’elle la laisse tranquille !

Je passe voir Nicole tous les jours quand je suis à Palavas-les-Flots. J’ai découvert Palavas quand ma mère s’est remariée, car mon beau-père a un appartement avenue Saint-Maurice, qui donne directement sur la plage. “Il n’y a même pas une route entre la plage et notre résidence, ça n’existe plus ça”, répète-t-il fièrement quand il parle de l’investissement immobilier de sa famille qui a acheté le terrain quand la mairie a décidé d’assécher les marais.

Nicole, dans cette vie palavasienne où le soleil se couche sur les marais et se lève sur la mer, est devenue mon rituel quotidien. J’ai toujours aimé parler avec les personnes âgées. Je ressens pour eux une empathie presque obsessionnelle. Je me sens poursuivie par une obligation de m’occuper d’eux, de leur plaire et de leur faire plaisir. Je suis précautionneuse avec la vieillesse, je prends des pincettes avec elle et j’y mets beaucoup de culpabilité. J’ai toujours peur de blesser en montrant des désirs qui font partie de ma jeunesse et qui me détournent d’eux, de leur place de spectateurs passifs d’un monde qui tourne. Alors j’arrête de tourner, je m’assigne à leur résidence.

Et depuis plus de 10 ans, c’est chez Nicole que j’ai fait ma résidence, le matin avant la plage, à l’heure de la sieste et de temps en temps après la douche. Je la retrouve désormais souvent quand elle est couchée dans son lit. Elle a froid. En même temps, 95 ans c’est quelque chose. C’est toujours quand elle est dans son lit que je l’enregistre, elle se tient toute droite, les mains sur son ventre souvent douloureux. Je remarque qu’elle ne bouge jamais quand elle est allongée, il y a bien quelque chose qui s’arrête dans la vieillesse.

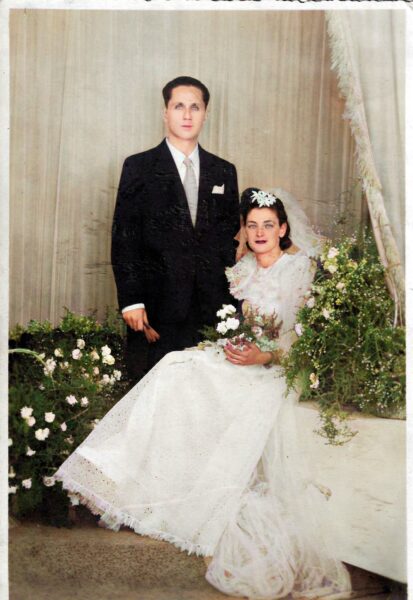

Mais sa tête à Nicole ne s’est pas arrêtée, c’est pour ça que j’ai décidé de l’enregistrer cet été là. J’adore les anecdotes de Nicole mais ce que je préfère c’est être là quand elle les raconte. Elle redevient actrice. Tout se remet en mouvement. Je la vois petite fille aimée par ses parents prendre le bus dans des patelins perdus d’Alsace, jeune fille sur son vélo fuir les bombardements, jeune femme amoureuse et teigneuse dans le restaurant familial de Montpellier. Tout est là, dans sa voix, dans ses regards, dans son sourire. Elle reprend corps quand elle raconte le passé et son passé existe sous mes yeux.

Nicole m’a ouvert les portes de la mémoire. J’avais commencé un travail sur ma famille grâce auquel j’avais interrogé mes parents et utilisé des enregistrements de ma grand-mère qui chante en arabe. Je voulais aller sur les traces de mon héritage mais j’étais ancrée dans le présent. Je cherchais à répondre à des questions sur ma génération, ma quête identitaire, sur ce que je pouvais transmettre. J’étais allée trop vite, j’avais pris des raccourcis. J’ai compris plus tard que le chemin que je traçais était bien plus complexe.

Nicole m’a amenée à la grande Histoire et aux destins juifs qui s’y confrontent sans cesse. Elle a peut-être été la première grand-mère que j’ai pris le temps d’écouter, de garder avec moi pour réunir ces moments qui restent d’une vie entière, comme des pièces de puzzle que j’assemble pour former une mémoire. J’étais arrivée trop tard pour une partie de puzzle avec mes grands-parents, mais elle allait être le début de nombreuses rencontres et de mon pèlerinage à travers le passé des autres.

Elle ne me donne pas sa date de naissance. Elle me répète son âge, ses 95 ans, mais sa date de naissance je sens qu’elle la garde pour elle. Ou peut-être qu’elle ne s’en souvient pas. De toute façon, je ne suis pas trop à cheval sur les dates, je laisse le droit à l’oubli. Ce n’est pas ce que je viens chercher dans la mémoire des autres. Moi ce qui m’intéresse, c’est ce qui reste des souvenirs, des émotions, je cherche les expressions qui se répètent et qui me permettent de toucher à l’intime dans lequel se dévoile toujours l’universel.